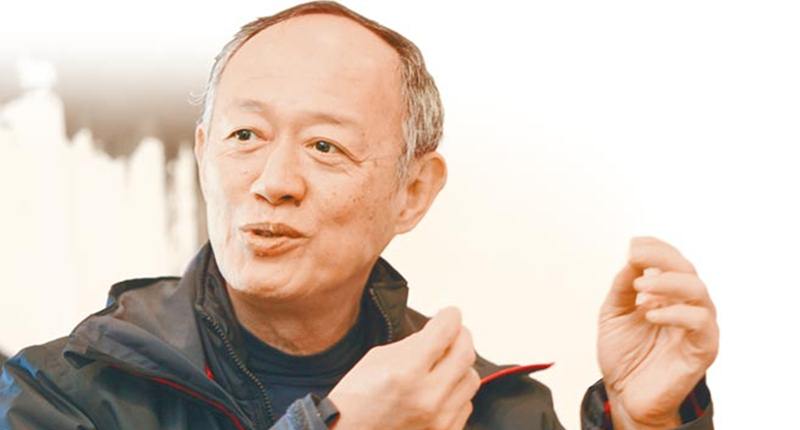

享譽華人世界的資深演員金士傑,是個演什麼像什麼的戲精,40年前,他從獸醫工作轉換跑道,毅然投身劇場,和一群同樣熱愛舞台的青年,合力創辦蘭陵劇坊,白天做苦力,晚上排戲,他說自己當年像苦行僧一樣,「在一無所有的年代,也沒有前例可循,我們專注在對表演的熱情,別無所求,反而醞釀出巨大的能量。」

今年是蘭陵劇坊成立40周年,本報特別專訪金士傑,與讀者分享他的劇場人生,以及面對嚴峻的表演環境,如何以順處逆,隨時做好準備。以下是金士傑接受專訪摘要。

人要有點浪漫 否則枉費此生

問:談談您的童年生活。

答:我從小就是個文青,讀大量的書,也喜歡寫字,我在屏東海邊星空下的小房間裡,總想著有一天要到遠方去,要做點什麼事。我的父親是軍人,也是資深京劇票友,我叔叔還會拉琴,雖然我一直對京劇沒有太多涉入,但京劇是我成長中不可或缺的存在,我到很後來才領悟,原來京劇也是我戲劇人生裡的「鄉愁」,只要一聽見戲曲的聲響,童年的回憶都回來了。

我的母親是一名基督徒,基督信仰對我影響很深,善與死、罪惡與道德、好人與壞人、瞬間與永恆等,連帶讓我對存在主義、虛無主義都有濃厚的興趣,也找了很多書來看,但讀書有時是快樂的,有時是迷路的,我有陣子為了反抗體制,渴求離群索居,甚至還考慮出家,這些想法就是浪漫,但我認為人就是要有一點浪漫,否則就枉費此生了。

白天做工晚上排戲 吃苦當補

問:您在什麼樣的契機下踏入劇場?

答:屏東農專畢業後我告訴爸媽,想到台北做事,但確切要做什麼自己也說不上來,我在離家的那天,到爸爸的辦公室跟他道別,他苦勸我留下,但知道說服不了我後,他說要去洗把臉,我知道爸爸在哭,當下我就決定我不要去台北了。我是那種自許要拯救世界的人,但我卻連爸媽的感受都照顧不了,我決定先留下來,讓爸媽安心,也到農場當獸醫,過養豬的生活。

就這樣過了一年多,我想說給家裡有交代了,又背起行囊,這次我是真的要離家了。到台北後,我認為我的腦細胞很神聖,要用在創作上,所以我不做耗腦力的工作,白天做搬運工,晚上動筆寫作、試著寫劇本,我不覺得搬東西是苦差事,反而覺得是練身體,感覺好得不得了。

我認為1970年代的「江湖」(指藝文圈)是很小的,我還沒入行前,只是走在路上、看個畫展,也會認識藝文界的朋友,後來因緣際會下,被作家張曉風的夫婿林治平,找去參與基督教藝術團契,在戲劇作品《和氏璧》裡飾演「村民戊」和「官員乙」,成為我演員生涯的第一步。

蘭陵學會的事 做打不死頑童

問:請您說說蘭陵劇坊經驗。

答:蘭陵劇坊的特色是著重身體訓練,指導老師吳靜吉告訴我們,一開始不要以演出為目的,就是專心地玩,雖然過程中有很多伙伴想退出,畢竟沒收入、也沒有要上台表演,看起來根本在浪費時間,但一年半過去,我們逐漸累積表演的實力,在推出首部作品《荷珠新配》,一舉打響名號,觀眾在台下的笑聲、掌聲之大,我到現在都還記得。

我在蘭陵劇坊學會最珍貴的事情,就是要做打不死的頑童,永遠不去想競爭,但同時保持競爭的樂趣;我們不喜歡框架,玩出趣味性、玩出價值,在嚴謹中帶點荒唐,在規矩裡找到可發揮的空間。這樣的信念一直影響我,不管是演悲劇、喜劇、荒謬劇,我都能保持歡快心情,我永遠都能聽見我內在小孩的歡笑聲。

這樣的訓練方式,當然可以複製到現在,而且可以一直沿用下去。

台灣演員觀眾 少了點「飢渴」

問:您認為目前台灣表演藝術界缺少了什麼?

答:就我個人粗淺的觀察,我感覺現在不管是台上演員,還是台下觀眾,都少了一點對表演的「飢渴」。當然觀眾們都很厲害,知道何時屏氣凝神,何時給予熱烈掌聲,但我感覺大家不是太「飢餓」地來吃我「這頓飯」;舞台劇作品要追求的是讓別人難忘,這些年倒是比較樸素,不夠「飢渴」,感覺吃個甜點、點心就可以。

年輕時我很迷戀作家紀德的散文《地糧》,裡面談論孤獨,也談論「沒有欲望,就沒有一切」,我很喜歡賈伯斯說的「stay hungry,stay foolish」。我想說的是,回到飢渴的位置,是必須的。

(中國時報/李欣恬)

61歲才當「老」爸 珍惜親子時光

與李國修無聲對話 嘆生命無常

不管是《暗戀桃花源》裡深情款款的江濱柳,或是《最後十四堂星期二的課》裡得到漸凍症的莫利教授,舞台上的金士傑轉換自如地刻劃每一個角色,但下了戲,他就是一位好爸爸。61歲才當父親的他,談起一對龍鳳胎兒女,滿是驕傲,眼神裡流露父愛的光芒。

偶爾在記者會現場,也會見著這對可愛雙胞胎,他們活潑、有禮,在工作現場和父親短暫相見,這是親子間珍貴的相處時光。

摩羯座的金士傑,永遠都想追逐更高理想,一如年少時的他,毅然決然隻身北上拚搏天下。但他表示,有了孩子之後,對人生有更深層體悟,每當密集往返兩岸工作,不是在機場感受和子女離別的苦楚,就是在機艙裡臣服於亂流,他說:「可能是我年紀大了,對生命的無常特別有感。」

讓金士傑感懷的,還有當年一起打拚的劇場老友們,像是已故劇場大師李國修,也是蘭陵劇坊的成員,金士傑說,家裡住得和李國修的屏風表演班很近,每回經過時,總會在心裡和老友談天,開啟無聲對話。

「我和國修的無聲對話是一種感受,無法用完整的句子說出來,像是我會問他:你看得見我嗎?你在哪裡呢?我多活了你一天、三天、三年,這是一種贏嗎?你在那,我在這,早走、晚走的意義是什麼呢?諸如此類的問句。」

金士傑說,這些離開的好友們,是一個時代的縮影,也時刻提醒著他,關於生命、存在的意義是什麼,「雖然時代很健忘,或許已淡忘了這群人,但大家在我心裡是無比珍貴的一塊。至今我仍然摸不透生死,但現在我明白一件事,劇場就是我來過這個世界的證明,我曾經在這裡扎扎實實地存在過,劇場為我刻下了足跡,證明我曾經來過。」

(中國時報/李新恬)

大陸表演狂熱之火正延燒 機會所在

鼓勵年輕人 練功是必須的

走過刻苦自勵的歲月,金士傑把名利看得很淡,他說:「我並不覺得身無分文是一件不好的事,我曾經信仰沒錢萬歲,幾乎都要以此為傲了,我唯一的憂慮,就是家裡爸爸媽媽,我此生無以為報。」

金士傑也曾有過電影夢,當年北上,其實原本是想當「黑澤明」,想要寫劇本、拍電影,「後來我發現拍電影是一件很花錢的事,我沒有錢,但舞台劇不用花那麼多錢,街坊巷弄都可以是劇場。」

金士傑說,活在這個世界上,只要願意做事的人,就不可能會餓死,「年輕時我很常告訴自己,沒錢了再去賺就好,我的頭腦又不笨,我只是還沒開始賺錢罷了,但不會真的餓死。」

回想蘭陵劇坊和一群好友們練功的時光,「當年的蘭陵,可說是臥虎藏龍,包含了文學、戲劇、電影等各路好手,這些人在當時只要有舞台,站上去馬上可以名震天下,但大家為什麼願意把時間耗在練功上呢?現在回想起來,那段別人看來像是浪費時間的一年半,在我們身上累積了無窮的力量,讓我們後來可以真正發揮自己的力量。」

近年往返於兩岸演舞台劇、拍電影,金士傑對當地的藝文環境也有所觀察,金士傑說,中國大陸近年對於表演藝術、流行文化等相關事務,有一股狂熱之火正在延燒著,「你可以想像有上億粉絲,到處熱血沸騰地漏夜排隊,他們對文化藝術非常飢餓,這是一種現象,也是機會所在。」

金士傑鼓勵有志到對岸發展的年輕人,「練功是必須的,也要懂得等待機緣,同時也要稍微注意兩岸不同的文化差異,理解兩邊的處境、慣用語、生活習慣,還有歷史文化背景等,但最重要的還是表演本身,要如何能帶給別人深刻的表演,這是主要重點努力功課。」

(中國時報/李欣恬)

- 策畫:謝錦芳、李欣恬

- 執筆:李欣恬

- 攝影:張鎧乙