婚後我仍與老公異地而處,老公回北京念書,我留在台北拚搏以爭取到大陸出差的機會。我經常工作到近午夜才返家,坐在搖晃晃的公車內,也無心拿出手機更新資訊,只是望著欲眠的月光,在城市高樓掩映中鋪灑下來。

回家了也經常夜不能眠。躺在床上,迷迷糊糊地想著桌上積累漸多的文案,想著對未來的期待。租屋在小丘的頂樓,雅房空間不大,倒是一扇窗十足開拓了視野。往窗外望去是月光及路燈,兩個光圈夜夜相伴,我在窗內也多少為他們的餘輝所照。有時,我感到活著是溫馨的,因為即便有公事、有家務,世界並不缺少光芒。

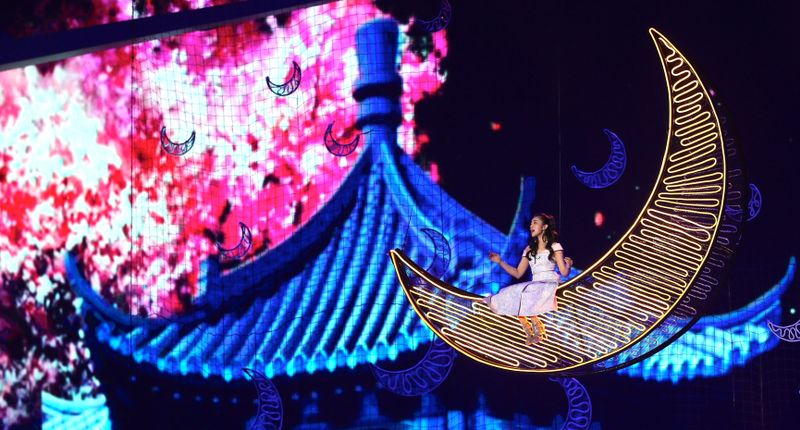

想起西安的月,那關照生靈的月。西安四面無山,民居逸散在整個平原。黔首之上,是俯視蒼生的月亮。在生活的叨擾之間,月光神而其上的盈照著長安城;人與人之間輕易形成的隔膜,卻無阻長安明月的裸坦。穹蒼永恆靜謐,似不知人間的悲苦及歡快,但它常駐天際,默默常伴你我左右;一仰首之間,千年前感動李白心靈的因素,幾乎觸目可及。

想起西安城的青瓦,玄黑的色澤與北京長城的土磚不同,在大氣中少了莽撞卻多了別緻,在月色下顯得冷冽沉穩。那年男未娶女未嫁,我與日後的丈夫嬉鬧在西安的城牆之上,不識古今不解世故。從南向的永寧門側起,石板路凹凸不平,走得人巍巍巔巔,再加上半許春情,曾為軍事用途的角樓,看起來居然染帶醉意,要比作浪漫的巴黎鐵 塔也未嘗不可。

南門人多,即便四周摸黑了,還有小販在兜售玩物。穿過熙熙攘攘的人群,忽聞一聲高亮的樂調。俯身查看,一群老頭藉著牆邊的路燈,圍坐在大樹下,龍鍾乾癟的雙手不知奏著什麼樂器。情景乍看和樂,但樂曲十分激昂,聽來神祕古怪,像在召喚古城的亡靈。

老公說那是秦腔,但名字對我來說並不重要。我驚訝站住,感覺這一聲音色,點醒了我心深處的信仰。

我信仰人的運數並非隨機,細究之下自有美感與義理。誠如在李白柔情的注視下,長安碌碌的人不再只是微不足道的生物,而是推動歷史進程的每個關鍵;即便當下難解每個人的生命意義,但有他們才有後來的子子孫孫及今日的文明。

同理,我飛越千里在今夜與這段唱曲相聚,這事多麼微不足道,但卻莫名美好,這沒人在意也沒人想過的緣分,我相信只能是在上的無名者,才能有此番智慧設想。而又有誰能知道當時課堂上,那位靦腆的陸生和我借書時,後來會發生怎樣的故事呢?誰又能知道我們會如何發展,最終走成了一段姻緣。

就這樣想著,時針與分針已經扣成了直角。不知道北京月色如何?應該比城市好點,可以看見整個月亮吧?

(宋育芳/台北市)