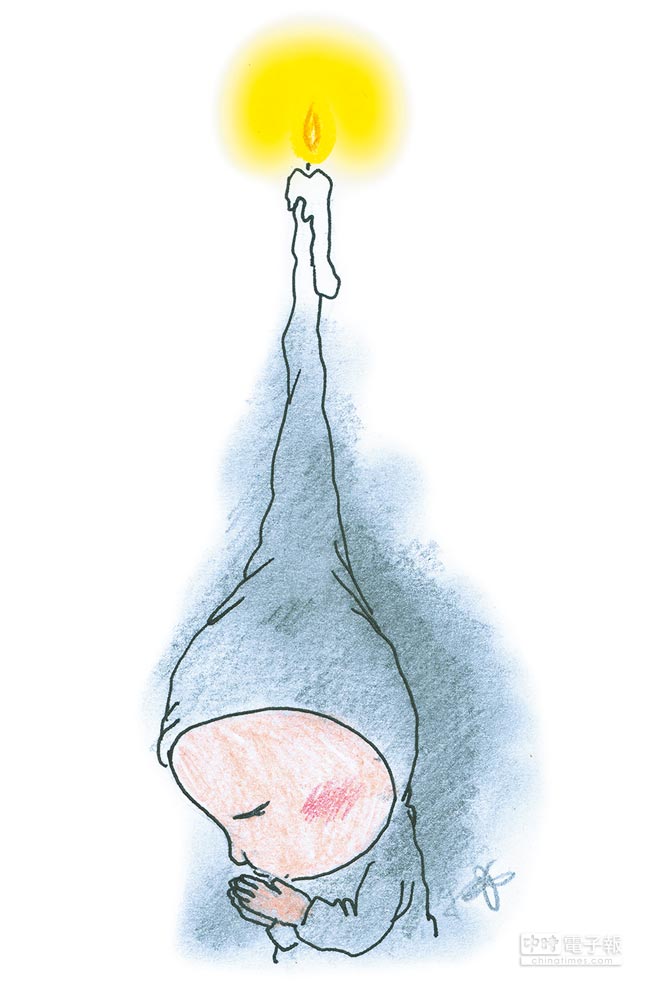

朱德庸以畫作替高雄氣爆事件災民祈福 。(朱德庸提供)

拜金的年代,如何找到自己的初心、追尋屬於自己的未來?享譽兩岸華人的漫畫家朱德庸給出了他的答案:「每個人都不應該遺忘自己的童年。」

朱德庸表示,「這是一個舊秩序、舊制度崩解的新貧困時代,依循舊有的規則,只會造成更嚴重的剝削。在這最壞的年代裡,只有回望童年、回望過去,你才會找到自己真正的樣貌。」

罹亞斯伯格症 從小就難搞

朱德庸25歲在《中國時報》連載《雙響炮》出道,之後陸續畫出《醋溜族》、《澀女郎》等代表作,漫畫全球銷量超過千萬冊。他不跟隨流行,只畫自己有興趣的題材,畫筆直指人世荒謬,「我喜歡觀察這個世界,當我感覺到有些荒謬的事,我會覺得憤怒,然後用幽默的方式把這些事畫出來。」以下是朱德庸接受本報專訪摘要。

問:談談您的童年。

答:我從小就是一個很難搞的小孩,那時還不知什麼叫亞斯伯格症,我想我就是,這樣的孩子讓父母非常麻煩,身邊的人也感到很頭痛。我以前在村子裡就是很出名的「神經」,常對著一個人突發其想,幻想他身上會發生各種奇妙的事,然後我就會對著這個人神經兮兮的發笑,村子裡的大人就會覺得我莫名其妙,很沒禮貌。

不過童年一直是我最快樂的時光。我那時住在建國北路的日式房子,那裡有個小庭院,就是我玩樂的世界。剛開始我玩蟲,拿掃把捅蜂窩、用試管抓蜘蛛辦擂台比賽。我總是想像我家架高的地板底下住著妖精,從通風口看進去,有時會有黑影晃動。每次上廁所我也會上很久,因為在我的想像中,廁所裡住著好幾隻十來公分高的小妖怪,我會跟他們說話。

我到現在睡前都還會「飛」到那個日式老房子,看哪戶人家發生什麼事,哪邊有同伴吆喝玩耍,想像我家小貓出來迎接我放學,然後陪著我回到屋裏畫畫。那是我人生最快樂的時光,也是我畫畫的初衷。

當兵畫雙響炮 本想當機師

問:怎麼開始畫漫畫?

答:因為我不愛念書,又喜歡惹事生非,常被處罰,所以只好靠畫畫來尋找快樂,甚至把老師變成壞蛋來惡整。不過我雖然是個問題小孩,但我父親卻非常疼我,當然他的疼也不是那種摟摟抱抱的溺愛,而是傳統父親含蓄的愛,他總是將我的畫細心收藏、剪貼,親自穿線,手工裝釘成冊,這動作看似簡單,卻讓我小小心靈備受感動,甚至成為我日後創作最大的動力。

後來到馬祖當兵,也一直沒停下筆,我甚至悶在被窩裡,偷偷用手電筒照明,繼續畫我的《雙響炮》。

不過即使當時作品受歡迎,我還是覺得應該找份正經職業來做,那時其實是想去開飛機,但我太太告訴我,「在台灣開飛機的人很多,不差你一個。畫漫畫可以開創事業的人,可能就只有你一個。」我被她說服,就這麼一直持續畫下去。

創作當核心 才能畫得久

問:面對韓國、大陸及全球的競爭,你對台灣的創作者有什麼建議?

答:這些年來,我每走一步,都會回過頭來問自己,我畫得快樂嗎?作為一名創作者,根本就不應該去迎合市場,應該思考自己到底想說什麼。

當然,台灣的環境一直有其困難,很多業者只想代理國外作品,卻不願意培養國內的原創,這樣的環境讓創作者容易跟著商業邏輯走,跟隨主流的風格而創作,這樣等於是把自己當成整個產業鏈的最末端。

說實在,文創在全球各地己經成為一個大泡沫,許多產業假文創之名到處撈錢,卻並未真正關心文化創意的內容,身為創作者,如果不能好好沉澱下來思考,很快10年、20年過去,根本不會留下任何好的東西。

我認為創作者自己一定要有所認知:創作第一;市場第二。一定要有「創作才是核心」的自覺,才可能畫得久。

(中國時報/許文貞)

曾遺失夢想 孩子讓他找回玩心

朱德庸成名得早,25歲去馬祖當兵前,以《雙響砲》投稿《中國時報》,當完兵回到台灣,才發現自己成為台灣家喻戶曉的名字。28歲,他和妻子雙雙辭掉各自在報社的工作,很早就成為自由工作者。

他的漫畫早就跨越地理限制,越過海峽盜版到對岸,以至於1999年他的漫畫正式在中國大陸出版時,在大陸已經是知名漫畫家,許多媒體爭相採訪他。他的作品被改編成160部以上的電視劇,現在大陸20、30歲的年輕,可說是看著朱德庸的四格漫畫長大。

但成名也讓他付出代價。朱德庸回憶,90年代,他出書像印鈔票,甚至有廣告、信用卡代言,「有一段時間對生活很沒感覺,很麻木,某天站在窗邊,甚至覺得往外一躍而下都沒關係。」妻子馮曼倫看出他狀況不對,拿婚姻和小孩逼他停下來。

朱德庸表示,「剛開始我聽不懂,因為我畫畫的時候還是很快樂,為什麼要停下來?但其實早在不知不覺間,我畫畫的意義變得只剩下工作,我卻沒有發現,以至於停下來之後,我整個人是空的,不知道自己要做什麼。」

還好,孩子讓朱德庸逐漸找回自己面對世界的玩心,「有很多童年的記憶、夢想,其實只是藏起來了,就在某個拐角,等著我回頭把它找出來。」

「我從小就是個奇怪的小孩,我怕人,但又對人很好奇。我總是在想像人的本性,特別是正面看起來光鮮亮麗的人,我會想繞到他的背後,看他真正的樣子。」朱德庸笑說,小時候甚至會跑去亂按別人家門鈴,「按完就躲到旁邊,偷看別人應門的反應。」

58歲的朱德庸,談起童年,兩眼發光,興致勃勃的描述他童年在庭院中,如何想像自己有如急凍人,和蜜蜂鬥法,又相信房子底下埋著海盜藏的寶藏,就像筆下《絕對小孩》的「披頭」,幻想自己是怪物、是精靈、也是超人。

馮曼倫笑說,「前陣子我們到杭州,發現杭州房子的屋簷下有一個馬蜂窩,管理員說要把它拆掉,結果我先生竟然阻止管理員。他就這樣看著馬蜂窩,玩了一整個下午。」

(中國時報/許文貞)

念舊惜物 藏著對父親的遺憾

朱德庸是個念舊的人,他竟留著童年累積至今的上百張黑膠唱片,工作室裡的皮椅也坐20年了。採訪中,他反覆提起童年所住的日式房子,「台灣和大陸的城市都在拆老房子,但一個城市一旦失去過去的記憶,也就失去了未來的希望。」

談到現代人購買過剩的東西,卻不珍惜舊物時,朱德庸手摸了摸正坐著的皮椅,「一個人留在世界上的記憶,不會超過四代。如果一張椅子能留有祖父、父親使用的記憶,再傳給後代,摸著扶手的痕跡,就想到父親、祖父,不是很好嗎?」

這番話之中,藏著朱德庸心中對父親的遺憾,「我的父親在2011年過世,當時他94歲,走得很突然,是在生日當天,吃東西噎住走的。我來不及見到他最後一面。」

朱德庸表示,「他過世前,我們最後一次見面那天,我去父親家,兩人面對面坐在客廳。但我們都不是多話的人,對坐1個半小時,幾乎沒講幾句話。後來回想,覺得當時應該要多說些話,留下更多對父親的記憶。」

朱德庸童年的日式房子,如今已經被建商圍起來不能進入,但還未拆除,「如果可以再讓我進去一次,我很想把從小標記我身高刻度的那段柱子切下來帶走,還想帶走父母臥室牆邊的一塊毛玻璃,因為上面都是我小時候用鉛筆畫的痕跡。」

生命中的「失去」和「惋惜」,正是朱德庸下一部創作的主題。他表示,自己已經寫了20幾個故事,「我記得我的童年、也知道兒子的童年,但父親過世後,我就永遠失去了某些只屬於父親自己成長的記憶。這些記憶消失之後,就再也沒有機會回來了。」

(中國時報/許文貞)

策畫:謝錦芳、許文貞

執筆:許文貞